今日は、髪切りにいきました。もうかれこれ20年以上お世話になっている美容師さんのところで私は散髪をしているわけですが、、、。そこで、嬉しい伝言を預かりました。なにか。。。?それは、とある中学校の保護者からの伝言でした。

まさに、ここ風の色の話です。子どもが陸上をしているとの話題から、私のことと話が繋がったようです。とにかくブログを楽しみにしているということ、そして読んでいて時には感動して涙が出ることもあるのだそうです。美容師さんにも、感動するから是非読んでみてくださいとお勧めされたみたいです。

その話を聞いて大変嬉しい気持ちになりました。部員たちだけでなく、かなり多くの方がここを訪れ、読んでいただいていることは、これまでも話題にしてきましたが、こんな形で耳に入ってきたのは初めてでした。凄い広がりと繋がりがでてきているのだなあと改めて温かい気持ちになりました。

ただ、感動してもらおうと思って書いているつもりは全くなく、、、。普段考えていることや感じていること、そして目の前の子ども達、縁あって出会った子ども達に少しでもたくさんのことを伝えようと思って教師生活を送っている、その思いを綴っているだけなので、ちょっとビックリもしましたが嬉しい気持ちになったところです。

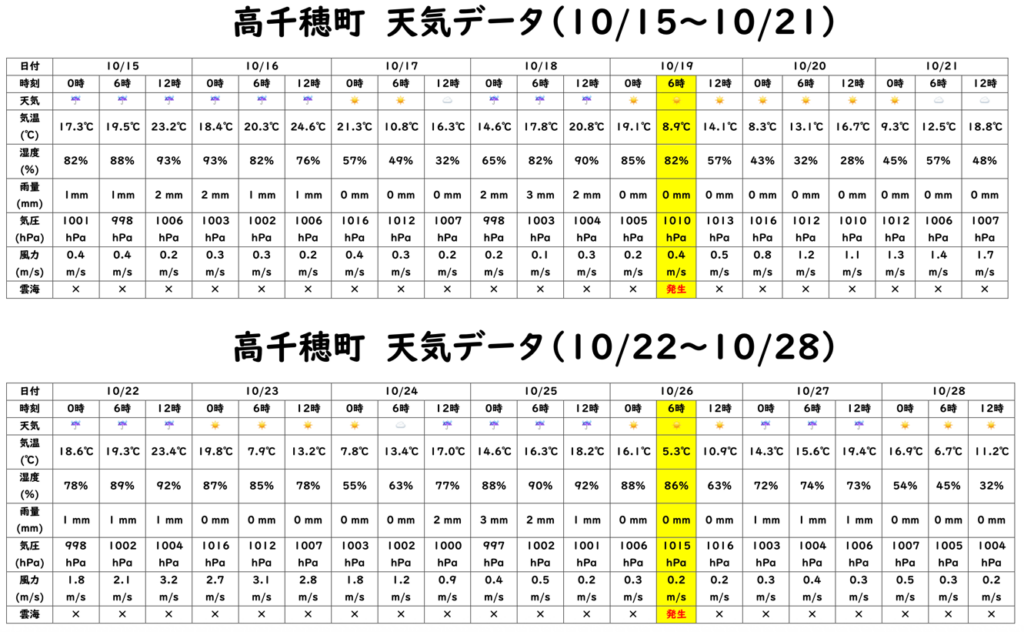

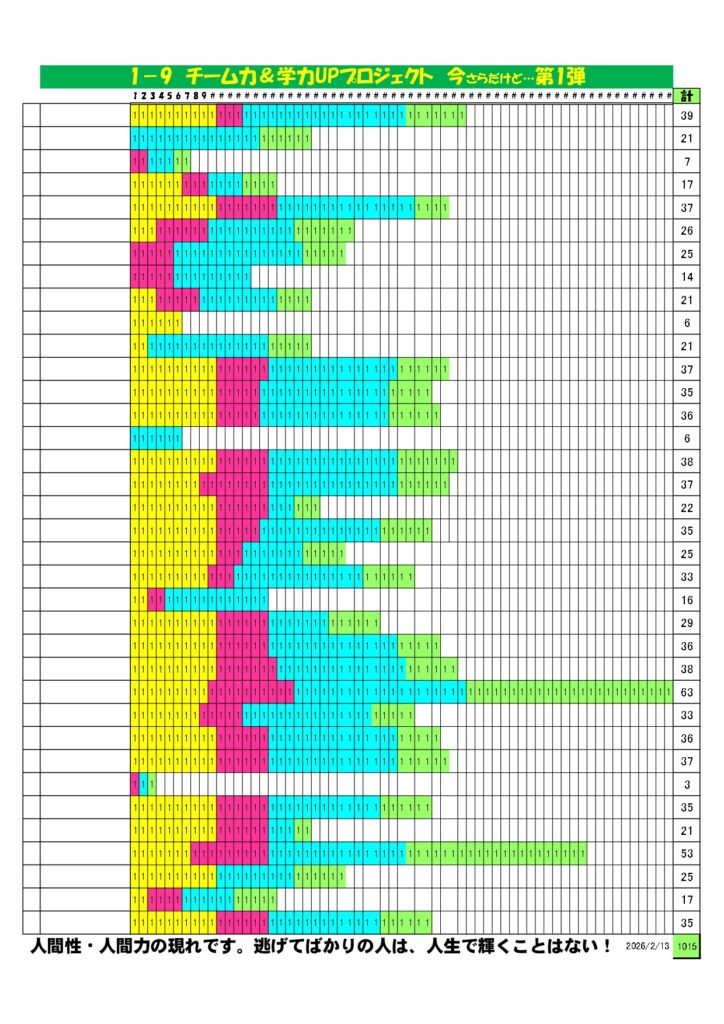

前置きが長くなりましたが、先日話をした宅プロについての話題です。結果は、、、6日間で1015ページをやり切り目標達成という形でプロジェクトを終えました。給食のごちどうさま前に、、、『残り0日で、、あと0ページっ!!』と発表すると歓声があがりました。そして、すかさず質問です。「合計何ページですか?」『1015ページだね』と答えると、「おぉ~」と湧きました。

これまで何度も宅プロに取り組んできましたが、達成した回数は少なく1000Pクリアは大したものだと思いました。序盤戦は決してペースはよくはなく、取り組みが甘い!そんな話をしながら進んでいきました。3日目を終え残りは598ページ。つまり半分もいっていませんでした。そこからでしたね、、、。実は4日目は私帰りの会に出られませんでした。そして5日目の朝学級にいくと、黒板に大きく宅習1人10ページ!みたいなことが書かれてありました。

子ども達なりに何か思うところがあったのでしょうね。もちろん、全員が10ページしてはこなかったのですが、一気に残りページを減らします。そして、残り186ページで最終日を迎えました。目標達成に届きそうなところまできました。計算すれば、ゴールは見えるのですよね?1人○ページすれば、目標達成できる!

しかしです、その計算では簡単にいかないのを理解できるメンバーが出てきていました。結局そういうことなのです。6日間の戦いを載せますが、見ての通りです。日を追う毎にその人が見えてくるのです。とても面白いですし、毎回のことですが興味深い結果が出ます。結局です、スタート時に1000ページを日数と人数で割れば1人当たりのノルマが出るのですが、そのノルマをやっていても目標達成にはならないのです。

最低限のことしかやらないメンバーが多い学級の時は達成は厳しくなります。学級に貢献、チームに貢献、こんな気持ちのある人が出てこないとクリアできないプロジェクトなのです。いつの時もそうですが、これだけみんなが必死になって戦っても、やろうとしない、できないそんなメンバーが必ずいます。でも、そんな人をカバーするチーム力があれば達成感を味わうことができるのです。

協力できなかった、やり切れなかった人たちって、みんなが達成感を味わう時にどんな気持ちなんでしょうね、、、。学級みんなでガンバロウ!チームに貢献しよう!そのことが自分のためになるのですけどね、、、、。このことが分からない人には分からないのです。それにしても後半の追い上げは立派でした。1015ページにて目標達成です。若手の先生方、是非1度試してみてください。集団を作るヒントが見えてきます。興味ある方は、伝授しますので連絡ください。

もう一つ。宅プロ実施ということで勉強時間のノルマは課さなかったのですが、2/11だけは祝日ということで、”テスト期間の休日10時間は当たり前理論”で挑戦させました。すると学級で8名が10時間をクリアしました。9時間以上10時間未満が4名。まずまずの数字かなと思った次第です。8時間クラスだともう少しいました。翌日の日記では、1日ずっと勉強していた、分からなかった問題がわかるようになった、手が痛くなったけどめっちゃ達成感ある、こんなコメントがたくさん見られました。

中1の段階で、もうこれ以上できない。こんな経験をさせておくことは極めて大事だと考えています。よくですね、そんなダラダラやっていても意味がないみたいなことを言う人がいますが、量をこなせて初めて質が語れます。長時間の勉強はきついですからね、、、。自分自身との戦いなんですよね。ここで向き合えない人はダメだと私は思います。だから部活では勉強トレーニングと題して行うわけです。陸上競技って、自分自身との戦いですものね、、、。

学級で尋ねました。登山したことある人?ほぼほぼいませんでした。みなさんは経験ありますか?登山って最高です。山頂からのあの景色は本当にたまらないです。景色もそうですが、達成感、充実感、爽快感、、、。到達した者にしか見えない景色ってあるのですよね。勉強10時間だってそうです。今回、10時間に到達した人たちってきっと違う世界が見えたでしょうし、これまでに得たことのない感覚を味わったでしょうね。テスト前くらいは、頑張らないとですね。頑張るタイミングを外さない!これも大事なワードです、、、【三股中:田原】